東京都町田市の名店、天国屋を訪れた。

一歩足を踏み入れた瞬間、そこには静謐な緊張感が漂い、湯気とともに立ち上るのは、職人の哲学と美意識。

超純水で仕込まれた麺、地鶏の旨味が織りなすスープ、そして季節限定の冷やしラーメンまで。

すべてが静かに心を打つ一杯だった。

この記事では、実際に体験したラーメンの魅力を、五感をフルに使ってレビューしていきます。

外観は有名和食店

この外観にピンと来たら、かなりのラーメン通。

一見してラーメン屋とは思えない、重厚な黒の板張りに囲まれた外観。

まるで高級和食の店構えか、現代アートのギャラリーかと錯覚するほど。

その落ち着いた佇まいは、通りすがりの視線すら吸い込むほどの存在感を放っている。

目立たないのに、忘れられない。

だが、そこにあるのは気取ったグルメではない。

心の底にガツンと響く、魂を込めた熱い一杯だ。

まさに、職人の覚悟と哲学が詰まった食の表現。

暖簾をくぐるその瞬間から、別世界への扉が静かに開かれる。

扉をくぐれば、店内には凛とした空気が漂い、まるで茶室のような静寂と緊張感が支配する。

聞こえるのは、厨房から立ちのぼる湯気の音と、湯切りのリズム。

そして、無言でラーメンと向き合う客たちの真剣なまなざし。

装飾は必要最小限。

テーブルや椅子、壁にいたるまで、一切の無駄を削ぎ落とした空間設計は、まるで一枚の白いキャンバスのよう。

その上で語られるのは、ただひとつ。

ラーメンという作品そのものの完成度だ。

水で、麺が変わる!超純水という選択の意味

天国屋の最大の武器は超純水

この言葉を聞き慣れない人も多いかもしれないが、実際には研究機関や高精度の製造現場、さらには半導体や医薬品の開発現場などでも使われる、限りなく不純物を取り除いた水のことを指している。

いわゆる超純水とは、水分子以外の成分を極限まで取り除いた、極めて純粋な水。

水道水やミネラルウォーターとはまったく異なり、味や成分のブレが一切ない、まさに無に近い存在だ。

そんな特別な水を、天国屋は惜しげもなく麵作りに使用する。

単なるこだわりや演出ではなく、味の根幹に関わる重要な工程として、超純水を採用しているのだ。

一般的な水には、たとえ微量でもミネラルやカルシウム、マグネシウム、さらには金属イオンなどが含まれている。

これらが実は、小麦粉のたんぱく質やでんぷんと結びつき、麺の風味や食感にわずかな影響を与える可能性があるという。

そのわずかなノイズすら排除することで、小麦そのものが持つ甘味や香り、そしてもっちりとした食感が、まるでチューニングされた音楽のように澄んだ輪郭を描いてくるのだ。

麺の風味が濁らない

超純水を採用することで、麵の風味が汚らないどころか、食べた瞬間に感じる透明感が段違い。

雑味の一切を排除したその水は、まさに無音の調律のように、麵本来の香りと甘みを際立たせている。

麵の一本一本に清らかな面があり、まるで水晶を思わせる美しさ。

その張りと艶、口に含んだときの滑らかな質感には、まさに工芸品の域に達していると言っても過言ではない。

口にした瞬間、その違いは歴然とする。

舌の上でふわりとほどけ、小麦の旨みがじんわりと広がる感覚は、他ではなかなか味わえないものだ。

なるほど、だから、あの麵はあんなに澄んだ味がするのか。

噛みしめるごとに広がる繊細な旨味が、まるで静かな余韻として心に響いてくる。

見た目にも清らかで、食べるたびに違う、これは特別だと確信が深まっていく。

ひと口ごとに、新たな発見がある。

水という一見あたりまえの素材に、ここまでのこだわりを注ぐからこそ、天国屋の麵は唯一無二の輝きを放っている。

素材に妥協しない哲学が、麵そのものの純度を高め、まさに食の芸術を生み出しているのだ。

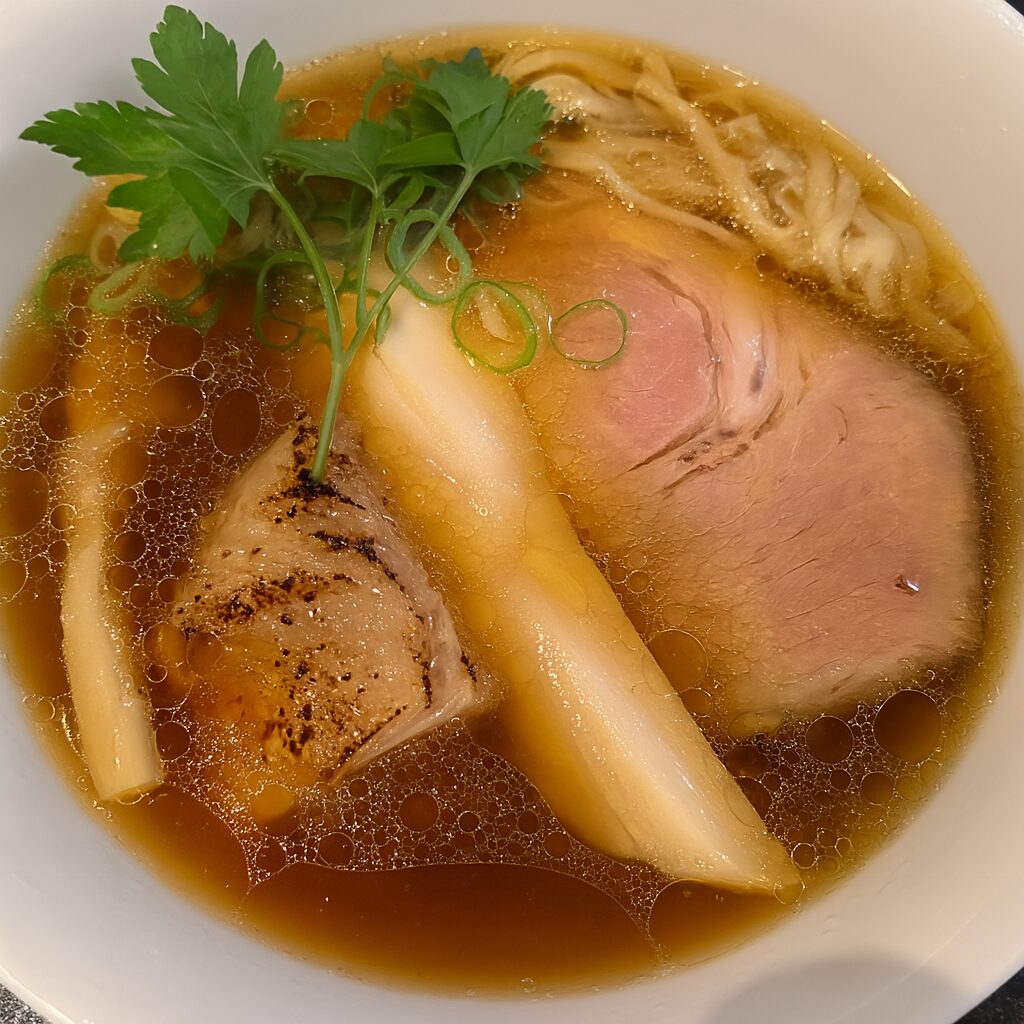

地鶏らーめん醤油!このスープ、五感で飲む

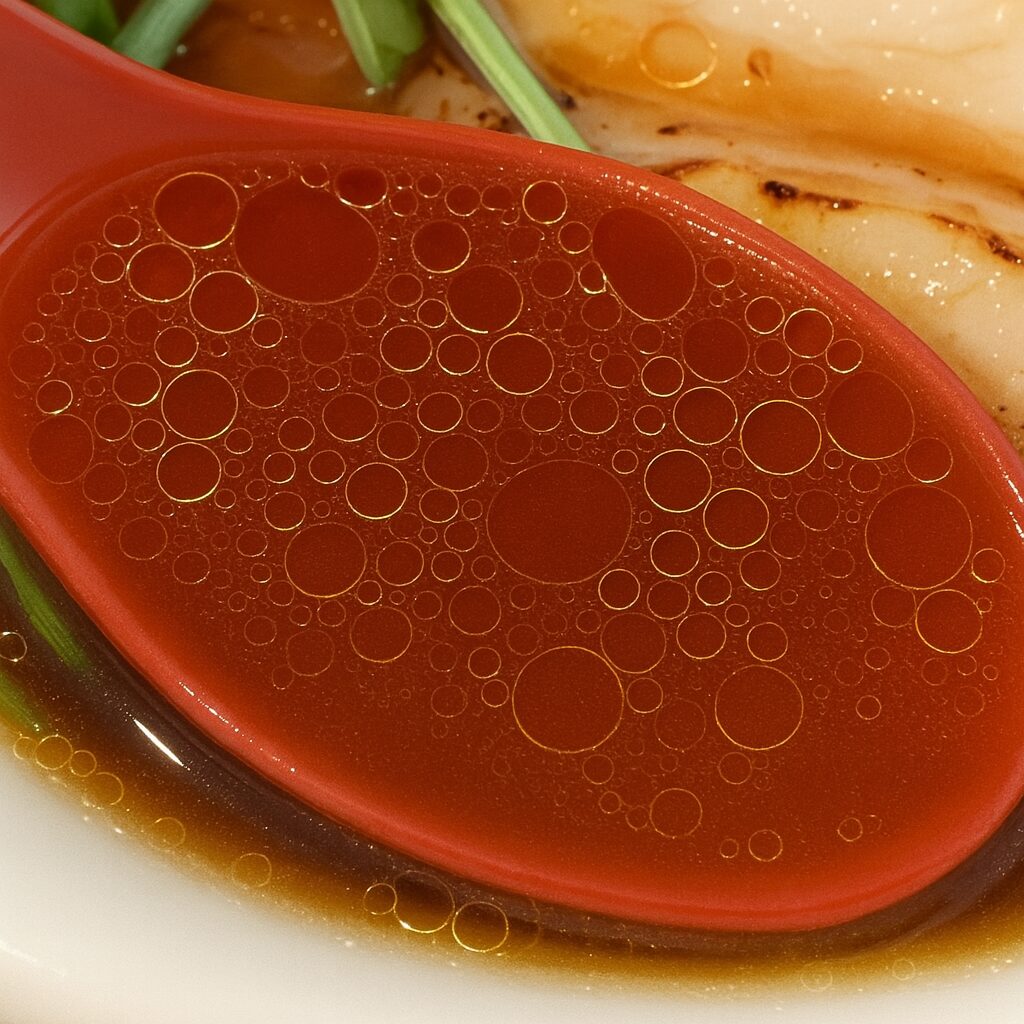

鶏油の黄金が浮かぶスープ。

レンゲをすくえば、まず湯気に乗って広がる芦醇な香りが鼻膜をくすぐる。

たちまち、五感が研ぎ澄まされ、脳内にこれから始まる至福の時間が鮮明にイメージされる。

この瞬間、食欲は一気に解き放たれる。

まるで長らく閉ざされていた扉が開かれるような、そんな衝動に駆られる。

ひと口含めば、重厚で奥深い旺味が舌全体を包み込み、まるで絹のような滑らかさで喉奥へと流れていく。

続いて感じる余韻がじわりと広がり、口の中に残る芳醇な香りが心まで満たしていく。

香ばしさと旨味の重なりは、まさに香るスープの名にふさわしい。

焦がし香の一瞬の苦みと、旨味の波が交互に押し寄せるような層のある味わい。

塩味の角がなく、まろやかで調和の取れた味わいで、まるでスープが語りかけてくるような感覚さえ覚える。

ここまでやるのかと、思わず唸るほどの計算された仕上がりだ。

正直、あまりの完成度に麺に行くのを忘れてしまい、しばらくスープだけを繰り返し味わっていたほどだ。

ひとすくいごとに新たな発見があり、温度の変化すら味の表情を変える芸術的な液体。

レンゲを運ぶ手が止まらない。次第にそれは食べるではなく、感じるに近い、静かな対話のような行為に変わっていた。

手揉みで生まれた不揃いの縮れ麺

そして麺は、手揉みで生まれた不揃いの食感が、口に入れるたびに違う表情を見せる。

あるときはもちっと、あるときはつるりと滑らかで、またあるときはぷつりと小気味よく切れるような歯ごたえを感じさせる。

同じ丼の中にいながら、麺たちはまったく異なる性格を演じてくれるのだ。

そうした違いが、ひと口ごとに新しい発見をもたらしてくれる。

これがまた面白く、まるで一杯の中に多重奏のようなリズムがある。

柔らかな麺がやさしくハーモニーを奏で、コシのある麺がその中にビートを刻み、ぷつりとした麺がアクセントを加える。

一口食べるごとに違う旋律が響き、味覚に広がる交響曲のようだ。

まるでそれぞれの麺が自分だけの物語を持っているかのように感じる。

一本一本がまるで個性を持っているかのような存在感で、それぞれが主役でありながら全体として調和している。

その絶妙なバランスが、一杯の完成度をさらに高めている。

冷やし煮干し白絞り醤油!夏にしか出会えない、清涼な味覚

冷やしラーメンにありがちな冷たさだけではない。

この一杯は、温度以上に、味の緻密さと繊細なバランスで驚かせてくれる存在だ。

伊吹イリコ煮干節と羅臼昆布風味のスープ

伊吹イリコ煮干節と羅臼昆布風味がブワッと鼻腔を突き抜ける冷製醤油スープ。

口に含んだ瞬間、まず広がるのは、伊吹産のイリコ煮干しが持つ凛とした旨味と、羅臼昆布ならではの上品な風味。

そこに白絞り醤油の柔らかな甘味が重なり、丸みある醤油ダレが全体をやさしく包み込む。

さらに、スープを下支えするのは地鶏の分厚いコク。

あくまで前に出すぎず、それでいてしっかりとした旨味の軸を構成し、魚介と醤油の風味を後押しするように広がっていく。

一口ごとに、冷製であることを忘れるほどの奥深さとキレが交錯し、余韻として鼻腔をくすぐる芳香が心地よく残る。

旨味のレイヤーが多層的に折り重なり、加速するように味わいが広がっていく冷やし醤油の逸品。

スープを口に運んだ瞬間、冷たいのにどこか体の芯が温まるような熱を感じる。

その理由は、煮干しの旨味がじんわりと広がるからだ。

煮干し特有の苦みやえぐみは一切なく、旨味だけを上手に抽出している。

その下支えとなっているのが白醤油の存在。

醤油といっても塩辛さはなく、穏やかでほんのりとした甘味があり、口当たりが非常に上品。

そこへ柑橘の香りがすっと鼻を抜けていき、まるで風が吹き抜けるような爽やかさを演出する。

この冷たいのに温もりを感じるという相反する感覚が、まさに天国屋の冷やしラーメンの最大の魅力。

食べ進めるごとに、その違和感が快感に変わっていく。そして、どんどんクセになる。

トッピングも見事

トッピングも見事で、赤玉ねぎの清涼感はシャキッと心地よく、後味をすっきりとまとめてくれる。

青菜はほろ苦さを加え、味に奥行きを持たせる。

そして、しっとりと低温調理された鶏チャーシューは、繊維がほどけるような舌触りで、鶏肉の旨味がしっかりと閉じ込められている。

どれもが一品として成立するレベルの完成度ながら、それらが一杯の中で完璧に調和していることが驚きだ。

ストレート麺も抜かりがない。

細く整えられたストレート麺は、口の中に入った瞬間につるりと喉を滑り落ちる。

その滑走感は驚くほど心地よく、まるで涼風が体内を通り抜けるかのようだ。

噛んだときのコシも程よく、ほどよい弾力がありながらも決して硬すぎない絶妙なバランス。

スープとの絡み方も秀逸で、一口ごとに調和の取れた味わいが広がる。

その滑らかさは、まるで冷やしそうめんのように軽やかで、喉越しの良さが際立つ。

それでいて、ただのあっさりでは終わらず、しっかりとした味の芯があり、奥行きのある風味が舌の上に残る。

この一杯は、暑い夏の日に涼を求めてたどり着くべき、まさに芸術的な清涼感。

天国屋が語る味覚!素材に、嘘がない

ここには足し算のラーメンではなく、引き算のラーメンがある。

見た目の華やかさや奇抜なトッピングで惹きつけるのではなく、極限まで削ぎ落とすことで、本当に伝えたいものだけを残す。

そのストイックな姿勢が、一杯の中に静かに息づいている。

スープは旨味の芯だけを抽出し、濁りのない味わいを追求。

麺もまた、必要以上の主張をせず、それでいて確かな存在感を持つ。

トッピングは計算し尽くされた最小限の構成。

全てが、素材が語るという一点に収束していく。

だからこそ、一口ごとに感じる満足感が深く、あとを引く。

派手な味付けではないのに、食べ終えてもしばらく記憶に残る。

気づけばもう一杯食べたいと心が動いている。

それは、決して中毒的な濃さや脂っこさではなく、本物の美味しさに対する欲求だ。

店主の、この一杯に向き合ってくれたら、それでいいという静かな情熱が、丼から確かに伝わってくる。

その言葉には、味だけでなく空間や佇まい、提供の所作に至るまで、全体を通して誠実であろうとする意志が込められている。

この余白こそが、天国屋のラーメンに奥行きをもたらしている。

沈黙の中にこそ響くものがあるように、控えめな構成だからこそ、素材の声がはっきりと聞こえてくる。

それは、派手さとは無縁の、静かで強い感動だ。

まとめ

東京都町田市の天国屋は、ラーメンに静けさという新たな美学を吹き込んだ一軒です。

水にこだわり、スープに魂を込め、麺一本一本に意味を宿す。

どれもが決して派手ではないのに、食べるたびに心に余韻が残る、そんな一杯に出会えます。

とくに、超純水で仕込まれた自家製麺の透明感と、地鶏醤油スープの香り立つ旨味、そして夏季限定の冷やしラーメンの凛とした輪郭は、他では味わえない唯一無二の体験。

奇をてらわない。

けれど、記憶に深く残る。

天国屋のラーメンには、本物の美味しさが確かに息づいていました。

コメント